特醫食品專營店悄然興起,中國特醫食品邁向全民健康管理

2025-08-27

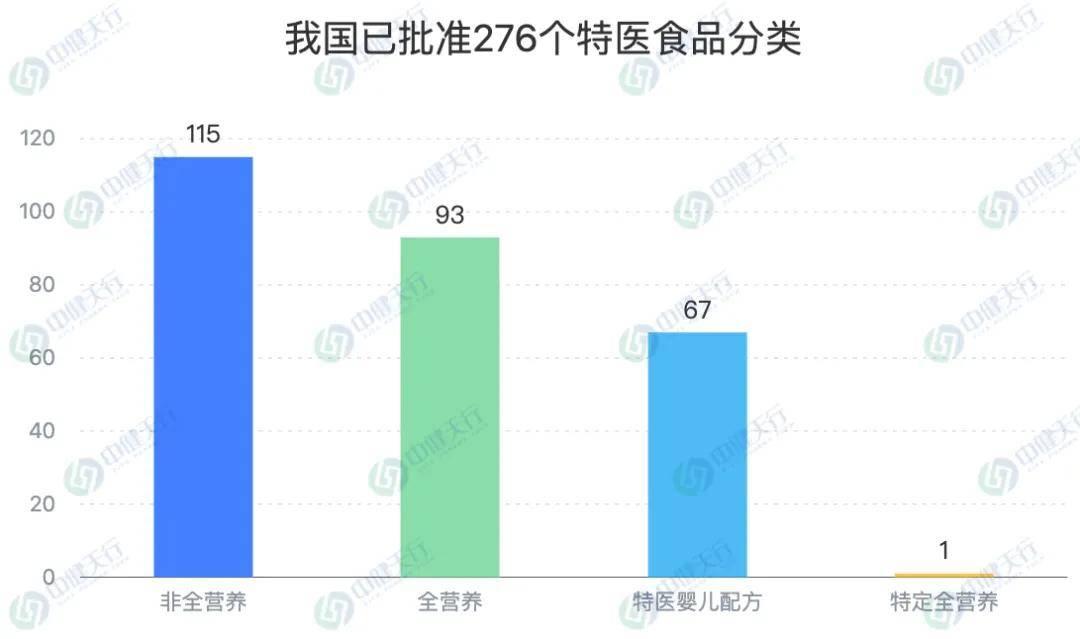

截至2025年8月23日,我國已批準276個特醫食品注冊,其中,特醫嬰兒配方67個,全營養93個、非全營養115個,特定全營養1個,這一數據不僅印證了行業的快速發展,更凸顯出產品結構與全民健康需求的深度適配。

杭州、濟南等多地已出現“步行可達”的特醫食品專營店,提供術后營養、糖尿病專用配方等產品及藥師指導,這類門店正向全國蔓延,標志著中國特醫食品行業開始進入“全民健康管理”新階段。

一、行業突破:注冊成果與終端布局雙向發力

1. 注冊品類穩步擴容,品類覆蓋核心場景

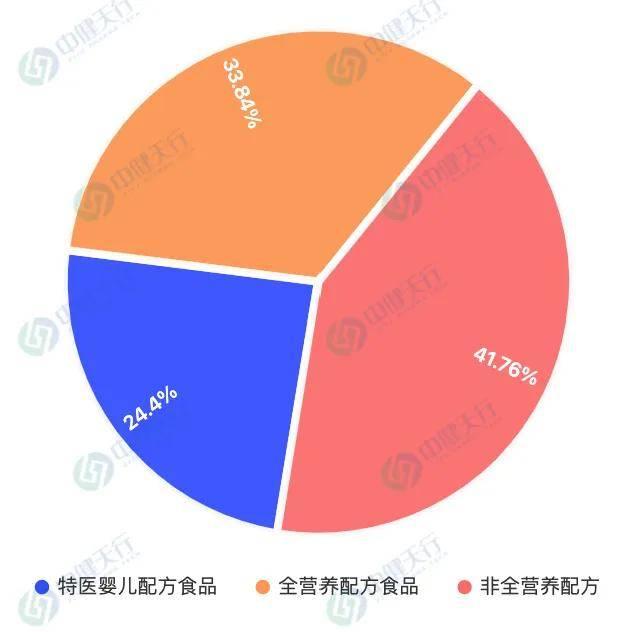

我國特醫食品注冊品類覆蓋核心場景,邁向“全人群適配”格局:特醫嬰兒配方占比24.3%,聚焦乳蛋白過敏、早產等嬰幼兒需求;全營養配方占比33.7%,支撐成人術后康復與慢病管理;非全營養配方占比41.6%,滿足單一營養素補充場景;僅1款腫瘤特定全營養配方,糖尿病、腎病等臨床急需品類仍存缺口。2025年上半年新增38款獲批產品(國產35款),覆蓋21省,審批提速進一步擴大產業規模。

2. 專營店從“醫院端”走進“社區圈”

- 區域實踐:濟南設立特醫食品示范街,江蘇開展“進社區、進養老機構、進學校、進藥店”專項行動,推動特醫食品“走出醫院”,融入居民日常生活。

- 服務延伸:門店突破傳統銷售模式,配備營養師定制方案(如吞咽困難老人營養計劃)、聯動家庭醫生配送罕見病特醫食品,實現“產品+服務”一體化。

二、發展動力:政策、需求與競爭的協同作用

中國特醫食品市場已進入爆發期,2024年中國特醫食品市場規模達232-234.2億元,年復合增長率約26%-30% ,預計2029年市場規模將突破531億元。需求端剛性增長、供給端技術升級、競爭端本土突圍,共同構成行業發展的核心動力。

1. 政策賦能:優化審批與保障落地

- 審批優化:2023年修訂《特殊醫學用途配方食品注冊管理辦法》,將罕見病產品納入優先審評,加速臨床急需品上市;京津冀簡化特定全營養配方審批,醫療機構銷售無需額外備案,降低落地門檻。

- 保障升級:浙江全額報銷苯丙酮尿癥特醫食品,江蘇將部分罕見病產品納入醫保,切實減輕患者經濟負擔,為行業普惠化奠定基礎。

2. 需求驅動:人口結構與消費升級雙重拉動

- 剛性需求龐大:我國60歲以上人口占比達21.1%,其中40%存在營養風險,全營養配方成為老年群體維持健康的重要保障;術后患者、糖尿病等慢性病患者超3億人,對非全營養配方的單一營養素補充需求持續上升;2000萬罕見病患者中,32種疾病需依賴特醫食品(如苯丙酮尿癥患者需專用氨基酸配方),但目前僅30%患者能穩定獲取,需求缺口顯著。

- 消費認知提升:2025年上半年線上銷售額達2.9億元(同比+15.9%),年輕家庭對嬰幼兒特醫配方、孕期營養補充產品接受度提高,消費升級進一步放大市場潛力。

3. 競爭格局:外資主導下的本土突破

- 外資品牌優勢:雀巢、達能、美贊臣占據78%的整體市場份額,在特醫嬰兒配方領域優勢更明顯,前五大外資品牌占比達92.9%,主要依賴醫院、高端商超渠道,聚焦高端產品。

- 本土品牌突圍:圣桐特醫以6.3%份額居本土第一,填補國產罕見病特醫食品空白;玉鶴鳴借“政院企”合作深耕腫瘤全營養配方;本土品牌主攻三四線母嬰店與線上,京東、天貓類目年增速超30%,非全營養配方成下沉主力。

三、行業當前面臨的關鍵挑戰

1. 認知鴻溝與醫院端堵點

我國特醫食品使用率僅1.6%,遠低于美國的65%、英國的30%,消費者普遍將其視為“智商稅”,僅29%腫瘤患者接受規范營養治療。目前醫院信息系統缺乏特醫食品統一編碼,采購流程復雜,患者需自費購買。

2. 研發投入與產品同質化

全營養/非全營養配方占比超75%,糖尿病、腎病等特定配方短缺(僅1款腫瘤產品),本土研發投入不足外資1/3,且60%產品集中在嬰幼兒領域。

3. 供應鏈穩定性與罕見病保障

80.5%罕見病患者經歷過“斷糧”危機,僅30%能穩定獲取特醫食品。例如,甲基丙二酸血癥患者依賴海外代購,但產品質量風險高。

結語:中國特醫食品行業正站在“全民健康管理”的歷史轉折點。政策紅利釋放、技術創新突破與渠道下沉共振,將推動行業從“野蠻生長”走向“規范發展”。然而,醫院端堵點、研發能力薄弱、認知偏差等挑戰仍需多方協同破局。未來,需完善醫保、審批、監管政策組合,加強科普教育與專業人才培養。唯有如此,才能真正實現特醫食品從“小眾剛需”到“全民普惠”的跨越,為健康中國戰略提供堅實支撐。